Sotto il cielo di Tutankhamon, Accademia d’Egitto - 2021

Quando un artista contemporaneo si confronta con l'antichità, il suo essere contemporaneo in qualche modo svanisce. Non si annulla ma fluttua. L'artista contemporaneo può permettersi di osservare da distante gli elementi del passato e decidere di giocarci; giocandoci, però, entra in una dimensione ancora diversa, una sorta di percezione non scindibile di unità temporali raccontate con le immagini.

Luigi Ballarin lo sa. La sua cifra stilistica è l'essenza stessa di questa capsula temporale che lui indaga attraverso il suo linguaggio artistico. La creatività di Luigi Ballarin non poteva che esplodere tramite l'immagine. L’immagine vive di forma propria sia per quello che rappresenta sia per quello che simboleggia. Tutto vive all’interno di una serie di rimandi culturali che ne implicano una lettura e l’interpretazione necessita di quei concetti propri di quel momento e da chi è stato vissuto.

Come si fa a raccontare l’esperienza tangibile dell’altezza senza sperimentarla? Senza cadere è possibile comprendere la vertigine o la paura che si prova nella discesa verticale senza assenza di peso?

Nella Cina antica magari un drago, un animale fantastico formato da più animali, può restituire quell’idea di caduta: nei miti, il drago vola alto nei cieli e al tempo stesso cade vorticosamente fino a buttarsi nel più profondo degli abissi. Allora, così, evoca qualcosa che forse ci allontana dall’idea di altezza e di sperimentare cosa possa significare; così evoca qualcosa che va ancora più oltre la realtà tangibile. Evoca la potenza.

Ed ecco che Luigi Ballarin, con i lavori esposti nella mostra “Sotto il cielo di Tutankhamon” si confronta con una cultura che si nutre della potenza evocativa delle immagini: il panorama “artistico” dell'Antico Egitto.

Potenza evocativa con realtà e simbolismo che si mescolano e convivono. La realtà rimane sempre uguale, potrebbe cambiare il simbolo; i simboli, però, non si elidono, non si escludono mai a vicenda. Nel corso del tempo si stratificano e appaiono più complessi a prima vista, ma ciò che devono trasmettere rimane sempre lo stesso messaggio di rappresentazione di una realtà astratta resa un concetto concreto tramite un segno.

Se da un punto di vista scientifico la conoscenza della cultura nilotica è avvenuta nel XIX secolo con la decifrazione del geroglifico, il mondo dell’arte ha sempre subito il fascino della terra dei faraoni. Non è così insolito, dunque, trovare nell’arte un riferimento culturale ed estetico di matrice egizia.

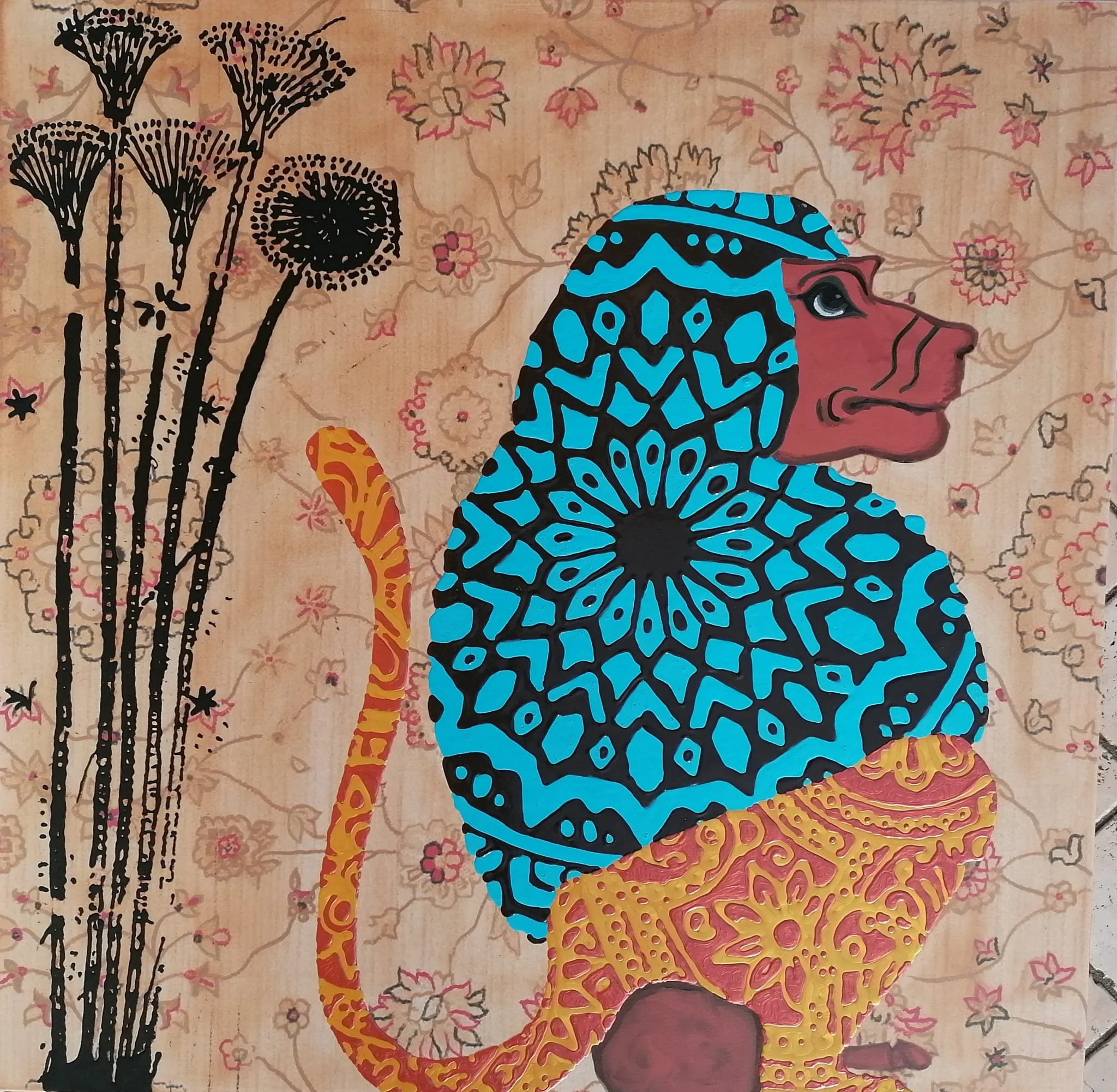

Dall'epoca romana ad oggi la ripresa consapevole di forme, elementi, simboli e miti tratti dall'antico Egitto è stata una componente presente nella pittura, nella scultura e nell’architettura. L’opera d’arte è ovviamente un insieme di simbologie, riferimenti culturali e conoscenze connesse tra di loro,L'arte di Luigi Ballarin è un'arte che non ha confini, è stata definita un ponte tra oriente e occidente, ma in realtà è un'arte che attraversa anche le epoche, è un'arte alchemica che infrange le regole dello spazio e del tempo, creando così anche un ponte con il passato.

l microcosmo che emerge dalle opere di Luigi Ballarin è un organismo pulsante. Pulsazione data anche dall'essenza geometrica, estrazione pura del concetto di infinito e bellezza, l’evocazione della divinità che per l’arte islamica, altra matrice ispiratrice per Luigi Ballarin, ha creato tutta la bellezza che ci circonda.

Nelle opere esposte "Sotto il cielo di Tutankhamon" il collegamento tra oriente e occidente può avvicinarci alla comprensione dell'arte egizia, un'arte che coniuga naturalismo e astrazione, un mondo di immagini dove ciò che veniva raffigurato non era il visibile ma l'esistente, immagini vive, eterne e quindi contemporanee.

L'aspetto 'vivente' o meglio 'performativo' dell'arte egizia e quanto mai evidente nella scrittura geroglifica, dove i segni sono delle immagini. Alcuni di loro hanno un valore fonetico ma conservando sempre la loro forma definita, custodiscono il loro potere di essere immagini, e quindi, nell'ottica egizia, vivi. Per questo motivo i geroglifici che potevano nuocere venivano resi inoffensivi( cfr serpenti tagliati) e i nomi delle divinità venivano anteposti al resto per rispetto e protezione.

Leggendo il nome di Tutankhamon la traduzione sarà "immagine vivente di Amon" ma analizzando i geroglifici i primi tre segni sono il nome del dio Amon, a seguire gli altri tre sono il termine "immagine" e infine il famoso segno "ankh", "vivente". Il nome del dio è quindi anteposto.

L'arte egizia era dunque un'arte dove tutto diventava un contenitore per molteplici significati. Alla base vi era un'osservazione attenta del contesto nel quale vivevano, della natura dalla quale estrapolavano simboli e significati.

Lo scarabeo stercorario che depone le uova all'interno di una palla di sterco che fa rotolare davanti a sé e dalla quale uscirà la sua progenie per gli Egizi diventa un simbolo di auto-generazione. L'azione dello scarabeo viene assimilata al movimento solare. Khepri, raffigurato come uno scarabeo con il disco solare tra le zampe, diventa il simbolo della manifestazione mattutina del sole. Il sole racchiuso durante la notte come una larva, fora l'oscurità con i suoi raggi per sorgere nel cielo orientale come Khepri 'il sole del mattino'.

Nella scrittura geroglifica lo scarabeo (ḫprr, pronuncia 'ḫeperer' ) lo incontriamo anche come verbo ḫpr: essere, diventare, trasformarsi.Anche nel secondo nome di Tutankhamon ovvero 'Nebkheperura', 'signore delle manifestazioni è Ra', troviamo lo scarabeo, accompagnato da tre lineette che determinano il valore plurale, con il significato di 'manifestazioni'. Simbolo potentissimo divenne anche un amuleto. Famosi sono i cosiddetti 'scarabei del cuore', amuleti incisi con formule protettive ( spesso il capitolo XXX dei Libro dei Morti dove si invitava il cuore a non testimoniare a sfavore del defunto davanti al tribunale divino) e posti sulla mummia all'altezza dell'organo.

Alcune opere di Luigi Ballarin, che ripetono lo stesso simbolo o oggetto più volte, ci ricordano che alcuni oggetti afferenti al mondo religioso-funerario, quali scarabei, amuleti, statuine funerarie e di divinità, erano prodotti seriali che all'interno delle sepolture si diversificavano per qualità o quantità in base allo stato sociale del proprietario.

Gli ushabti (o shabti), il cui nome significa “colui che risponde”, “il rispondente”, sono statuette funerarie che dal Medio Regno sino all’epoca Tarda venivano collocavano nelle sepolture con la funzione di svolgere, nell' aldilà, i lavori nei campi al posto del defunto.

Questi sostituti, che recavano il nome del defunto, venivano magicamente animati da formule tratte dal Libro dei Morti, generalmente il capitolo VI, dipinte o incise sul corpo: “O ushabti! se l' Osiride giustificato (nome defunto) sarà chiamato, se io sarò numerato per eseguire lavori di ogni sorta che sono eseguiti nell' aldilà (…..) per fare prosperare i campi, per irrigare le rive, per trasportare le sabbie dall’oriente ad occidente, “eccomi”, dirai tu”.

Anche gli ushabti, messi in appositi contenitori, potevano variare, sia per numero che per materiale, a seconda dei periodi e delle classi sociali. Gli ushabti di Tutankhamon, eseguiti in diversi materiali, erano 413! Uno per ogni giorno dell'anno, un sovrintendente ogni dieci e 12 sovrintendenti mensili!

Come in qualsiasi espressione artistica, anche nell'arte egizia, alcune immagini sono diventate icone del mondo che rappresentavano, a tal punto che anche alterando le relazioni spaziali e i colori rimane comunque l'identificazione necessaria per riconoscerle.

In questo caso le immagini sono volti, l'enigmatico volto della sfinge, il famoso busto (o testa) della regina Nefertiti e la meravigliosa maschera di Tutankhamon. Carter, lo scopritore della tomba di Tutankhamon, aprendo il sarcofago interno e spostando le bende che la coprivano scrisse della maschera:"…la maschera è caduta un poco indietro, quindi il suo sguardo va diritto verso il cielo"….Il cielo DI Tutankhamon!

Marta Berogno, egittologa

Generoso Urciuoli, curatore Museo Scheniberg, Torino

LE OPERE IN MOSTRA

GALLERIA FOTOGRAFICA DELL’EVENTO

RASSEGNA STAMPA DELL’EVENTO:

Artribune

Accademia d’Egitto

Exibart